अंग्रेज़ी से अनुवाद : गीत चतुर्वेदी

मिलनसारिता के लिए अंग्रेज़ी में शब्द है – कॉनविविएलिटी। यह लैटिन भाषा के ‘कॉनविविएिर’ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है साथ रहना और साथ खाना। इस शब्द का अर्थ है मित्रता, उत्सवधर्मिता और सौहार्दपूर्ण सुखद सामाजिकता, जोकि भोजन के इर्द-गिर्द विकसित होती है। भोज, जिसमें लोग सम्मिलित होते हैं और लोग, जो किसी विशेष अवसर पर भोजन के लिए एकत्रित होते हैं (किसी अंतिम संस्कार को तो मिलनसारिता नहीं कहा जा सकता)। तो फिर उन लोगों के लिए क्या शब्द होगा, जो मजबूरी में या फिर अपनी इच्छा से अकेले ही खाना खाते हैं? शायद उनके लिए एक नया शब्द बनाना पड़े : अ-मिलनसारिता।

घर से सौ किलोमीटर से भी अधिक दूर, अपने कार्यालय के पास, किराए के अपने फ्लैट में अकेले खाना खाने के बाद, मैं पलटकर अपने जीवन पर नज़र डालती हूँ और उन तमाम लम्हों और जगहों के बारे में सोचती हूँ, जब कभी मैंने अकेले खाना खाया या फिर लोगों के साथ। मेरी परवरिश ऐसे परिवार में हुई, जो न तो पूरी तरह संयुक्त था, न ही एकल। खाने का हमारा तयशुदा वक़्त था और उस समय पूरा परिवार, बिला नागा, खाने की मेज़ पर इकट्ठा हो जाता था। जिन दिनों मेरी तो छुट्टियॉं होती थीं, लेकिन मेरे माता-पिता की नहीं, तब मेरी दादी मॉं ख़ासतौर पर मेरे भोजन पर ध्यान देती थीं और यह सुनिश्चित करती थीं कि खाते समय मेरा पूरा ध्यान भोजन पर ही हो। ‘खेते खेते बोई पोरे ना, लोक्खी सरस्वती र झोगरा होय’ (खाना खाते हुए पढ़ना नहीं चाहिए, वरना देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती में झगड़ा हो जाएगा।) वह मुझे लगातार डॉंटती रहती थीं कि मैं खाते समय किताबें न पढ़ूँ। मैं बमुश्किल उनकी बात सुनती थी। मुझे डाँटते-डॉंटते वह एक ऐसी बात बोल देतीं, जिससे उनकी फटकार का असर बेमानी हो जाता था। वह कहतीं, ‘आमार बाबा ओ खूब राग कोरतो जोखोन आमी खेते खेते बोई पोरतम।’ (जब खाना खाते हुए मैं किताबें पढ़ती थी, तो मेरे पिता भी मुझसे ख़ूब नाराज़ हुआ करते थे।) मेरी ज़्यादातर किताबों पर तेल या हल्दी के दाग़ लगे रहते और बाद में जब कोई उन्हें पढ़ने के लिए खोलता, तो उसमें से कई बार खाने के सूखे दाने निकलते। मैं उनकी बातों का गूढ़ अर्थ समझने की कोशिश करती रहती। इसी क्रम में, मैंने एक दिन अपनी मॉं से पूछा कि अगर हम खाना खाते समय किताब पढ़ें, तो देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी झगड़ने क्यों लगेंगी। मेरी मॉं बुद्धि और तर्क का प्रयोग करने वाली स्त्री थीं। वह कहतीं, ‘यह तो बस कहने का एक तरीक़ा है। असली वजह यह है कि अगर आप खाने पर ध्यान नहीं देंगे, तो वह आपके गले में अटक सकता है और उससे गला अवरुद्ध हो सकता है।’ लेकिन मेरी मॉं ने इस बात के निहितार्थ मुझे नहीं बताए थे : बंगाल में मान्यता है कि विद्वत्ता और धन साथ-साथ नहीं चलते। लक्ष्मी समृद्धि की देवी है, एक भौतिकवादी स्त्री है और सरस्वती ज्ञान तथा रचनात्मकता की देवी हैं, एक विद्वान घुमंतू। ‘लेखापोरा कोरे जे, ओनाहारे मोरे शे।’

अनाहार तो नहीं, किंतु ‘एकाहार’ अवश्य ही। अरे, मैं दिन में केवल एक बार भोजन करने वाले पवित्र कर्म ‘एकाहार’ की बात नहीं कर रही। ‘एकाहारी’ अर्थात तपस्या करने वाले लोग (या उपवास करने वाले), किंतु इस शब्द को ज़रा-सा तोड़-मरोड़ दिया जाए, तो इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है : अकेले भोजन करने वाले लोग। एकाहार अर्थात एक के लिए भोजन अथवा अकेले भोजन करना, इस शब्द से मुझे एक और बंगाली शब्द की स्मृति आ जाती है : ‘एकन्नोबोरती’। पुराने ज़माने में इस शब्द का प्रयोग संयुक्त परिवार के लिए किया जाता था। मोटे तौर पर ‘एकन्नोबोरती’ का अर्थ होता है, वह परिवार जो एक साथ भोजन करता हो या फिर ऐसा कहें कि जिनका चावल (अन्न) एक ही बर्तन तथा ‘हेंशेल’ (बांग्ला भाषा में रसोई) में पकता हो। ऐसा परिवार, जो एक ही घर में रहे, किंतु साथ में खाना न खाए, तो इसका अर्थ यह होता कि उनकी हांडी अलग हो चुकी है। किसी का खाना अलग हो गया, अर्थात शीघ्र ही उनकी संपत्ति और घर का भी बँटवारा हो जाएगा। बीसवीं सदी के बंगाली उपन्यासों में ऐसे दृश्य कई बार चित्रित किए गए हैं।

स्कूल के दिनों में लंच, पढ़ाई से ध्यान भंग करने का एक छोटा-मोटा माध्यम ही हुआ करते थे। टिफिन टाइम का मतलब था, घर से जो कुछ मिले, उसे चट कर जाना और फिर खेलने के लिए खेतों की ओर दौड़ जाना। यह हमारे लिए आश्चर्य का भी क्षण होता, चाहे सुखद या अप्रिय, क्योंकि किसी को न पता होता कि रंग-बिरंगे प्लास्टिक के डिब्बों में उस रोज़ कौन-सा व्यंजन हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मैगी का केक है या फिर ठंडी रोटी तरकारी या फिर ‘पौरुतीर हलवा’ (सब्जि़यों के बचे हुए टुकड़ों और ब्रेड के टुकड़ों को मिलाकर बनाया गया एक मिश्रण; मॉं ने शायद एक तीर से दो शिकार करने के लिए ही इस व्यंजन का आविष्कार किया था)। कई बार तो पिछले दिन के पकवान का बचा हुआ हिस्सा ही टिफिन में भर दिया जाता था। तब ऐसा होता कि लंच से पहले ही उसे खा लेने की तीव्र इच्छा पैदा होने लगती थी। मैं धीरे-धीरे खाती थी, जिसके कारण लंच के लिए तय 30 मिनट का समय मुझे कम पड़ता था। मेरी टीचर मज़ाक़ में कहती थीं कि मुझे ‘दो-तल्ला टिफिन’ लाना बंद कर देना चाहिए। भूख सचमुच पेट में चूहों की तरह दौड़ती थी : ‘पेट चुईचुई कोरछे’ (पेट में चूहे चूँ-चूँ कर रहे हैं)। कभी-कभी तो चलती क्लास के बीच ही टिफिन बॉक्स इधर-उधर घुमाए जाते, मेज़ के नीचे मुँह करके कुछ ठूँस लिया जाता और टीचर द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए हम बिना आवाज़ किए, मुँह दबाए चुपचाप खाते रहते। कभी-कभी खाना मात्र औपचारिकता होती ताकि घर पर डाँट न पड़े। (हम सभी इस बात के दोषी हैं कि जो खाना हमें पसंद नहीं आता था, हम उसे फेंक देते थे। आख़िर, हम विशेषाधिकार प्राप्त बच्चे थे।) और ऐसा करने के बाद हम कबड्डी या खो-खो या लॉक-एंड-की खेलने के लिए बाहर भाग जाते और भरी दुपहरी पसीना बहाते रहते। नई-नई तरह की खोज करने वाली मेरी छोटी बहन को जो खाना पसंद नहीं आता था, उसे वह अप्रत्याशित जगहों पर छुपा दिया करती थी। कभी किताबों की आलमारी से अधखाए मैगी नूडल्स से भरा कटोरा निकलता, जिसमें फफूँद लग चुकी होती। तो कभी वह सोफे़ के गद्दे के नीचे रोटियॉं छुपा देती, जो पड़े-पड़े सख्त हो जाती और जिसे एक दिन हमारा कुत्ता खोज निकालता। चाहे जो हो, हम स्कूल में साथ ही खाना खाते थे। अगर किसी एक के टिफिन में अच्छा लंच आया हो, तो हर किसी का लंच अच्छा बन जाता था। इस बात से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता था कि जिसका टिफिन था, वह तो भूखा ही रह गया: उसके फ्राइड-राइस-चिल्ली-चिकन से हर कोई थोड़ा-थोड़ा हिस्सा खा लेता।

मेरी मास्टर्स की पढ़ाई के दौरान ऐसा नहीं था। कोई सोच सकता है कि हॉस्टल में रहना और खाना, मिलनसारिता की मिसाल होता होगा, लेकिन हक़ीक़त यह है कि न तो वहॉं का खाना ऐसा था, न ही माहौल कि खु़शी या उत्सव जैसा कोई अहसास होता। हॉस्टल का खाना ज़्यादातर बेस्वाद होता था, फिर भी, कभी-कभी मैं जेएनयू के चंद्रभागा हॉस्टल में कढ़ी-चावल या फ्राइड राइस या चिली पनीर का बेसब्री से इंतज़ार किया करती थी। मेरी बहन के स्कूल में हॉस्टल के खाने के बेस्वाद होने के कारण उन्हें चावल में तरह-तरह की मिर्च और मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई थी। उसी ने मुझे ‘टिटौरा’ से परिचित कराया था, जो कि मिर्च और मसाले से बना एक नेपाली सूखा अचार है, जिसका स्वाद हल्की आग और बचपन जैसा था : एक ऑंख बंद करके, जीभ चटकाने वाले तीखेपन के अहसास जैसा।

हॉस्टल में हम जिस मैस में खाना खाते थे, वह बहुत बड़ा था और हॉस्टल में रहने वालों से भरा हुआ रहता था। दूसरे हॉस्टल से जो मेरी दोस्त आती थीं, उन्हें अजनबियों के साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाना मुश्किल लगता था। मुझे यह नहीं समझ आता था कि खाना खाते समय वे असहज क्यों हो जाती थीं, जब पुरुष उनकी ओर घूर-घूर कर देखा करते थे। शायद उस समय मैं इन तमाम बातों से बेपरवाह थी। वे खाना लेकर अपने कमरों में चली जातीं, मोड़ने वाली कुर्सियों को खोलतीं, प्लेट को उस पर रखतीं और फिर खातीं। कभी-कभी मैं उनकी अति-संवेदनशीलता का उपहास करती थी। मुझे याद है, एक बार मैंने उनसे कहा था कि किस तरह उन्होंने ‘पुरुषों की नज़र को आत्मसात’ कर लिया था। आज जब मैं उनके संकोच के बारे में सोचती हूँ, ख़ासकर उन क्षणों में, जब मैं खु़द भी अकेले बैठकर खाना खा रही होती हूँ, मुझे महसूस होता है ‘जबरन मिलनसारिता’ नाम की भी कोई चीज़ हो सकती है। एक ऐसे समाज में, जो लगभग हमेशा आपको हर काम साथ मिलकर करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन जैसे ही आप कुछ ऐसा करने की इच्छा प्रकट करते हैं जो उसे पसंद न हो, तो आपको अलग-अलग कर देता है, उसमें यह बात परेशान कर सकती है कि एक अत्यधिक असमान मेज़ पर मेल-जोल बढ़ाने की कोशिश की जाए; एक ऐसी मेज़, जहॉं पुरुष घूर रहे हों, ऑर्डर दे रहे हों या खाना परोसती स्त्रियों की आलोचना कर रहे हों। छात्राओं द्वारा अपने सहपाठियों के साथ नीचे जाकर खाना खाने में संकोच महसूस किया जाना, मुझे समझ नहीं आया था, शायद इसलिए कि मैं जेएनयू में सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन मेरी एक दोस्त ने बिल्कुल सही कहा था, ‘यह जो नज़र है, असल में है।’ हॉस्टल के कमरे में लैपटॉप पर ‘फ्रैंड्स’ देखते हुए अकेले खाना, डाइनिंग हॉल में खाने की मेज़ पर किसी लड़के के बात करने की कोशिश के दौरान जल्दी-जल्दी खाना निगलने के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा सुकूनदेह लगता है। अ-मिलनसारिता के अपने ही फ़ायदे हैं।

मैं हमेशा ऐसा महसूस नहीं करती, जब मैं रात का खाना खाने के बाद सफ़ाई करती हूँ और उस वेब सीरीज को बीच में रोक देती हूँ, जो मैं खाते समय देख रही थी। ‘खाते समय पढ़ने’ की जगह अब आ गया है ‘खाते समय देखना’, क्योंकि आसानी से उपलब्ध कंटेंट किताबों की तुलना में कहीं ज़्यादा तेज़ी से एड्रीनलीन बढ़ाता है और इसके लिए अटूट ध्यान या एकाग्रता की आवश्यकता भी नहीं होती। दिन-भर की कड़ी मेहनत के बाद रात का खाना बनाने में मेरी ज़्यादातर ऊर्जा ख़र्च हो जाती है और मेरे भीतर बहुत थोड़ी एकाग्रता बचती है, मात्र इतनी, जितने में मैं नेटफ्लिक्स का कोई थ्रिलर शो देख सकूँ। एक अकेले व्यक्ति के लिए खाना बनाना भी एक तरह की कला है। वह कभी भी सही मात्रा में नहीं बनता : कभी बहुत ज़्यादा बन जाता है तो कभी बहुत कम, लेकिन ज़्यादातर ज़्यादा ही बनता है। उसके साथ ही, एक अस्तित्ववादी प्रश्न यह भी परेशान करता है कि खाने में बनाया क्या जाए। भूख बढ़ती चली जाती है और तब सबसे आसान, एक ही बर्तन में झटपट बन जाने वाला भोजन तैयार किया जाता है, जिसमें सारे पोषक तत्व शामिल हों। ज़्यादातर खिचड़ी, जो कि एक ही बर्तन में बन जाती है और जिसमें कई सब्जियॉं और अचार या अंडा डाला जा सकता है; और हॉं, स्वाद की कलियों को प्रसन्न करने के लिए अचार भी लिया जा सकता है। एक आहार और एक अचार। संस्कृत में चर का प्रयोग अन्य शब्दों के साथ जुड़कर होता है : निशाचर, जलचर, स्थलचर। ऐसे में, ‘एकाचार’ का अर्थ हो सकता है, एकाकी रहने वाला लेकिन तर्क की सुविधा के लिए, चलिए, यह मान लेते हैं कि इसका अर्थ होगा, एक अचार और एकाचारी का अर्थ होगा कि एक अचार के प्रति निष्ठावान रहने वाला; जो दिन में एक बार अचार ग्रहण करे या फिर भोजन के साथ मात्र एक ही प्रकार के अचार का सेवन करे। कभी-कभी सोचती हूँ, अगर मेरे पास दो प्रकार के अचार हों, तो क्या वह ‘द्विचारित’ (पाखंड) होगा?

मुराकामी के उपन्यास ‘वनक्यूएटफोर’ का नायक टैंगो अकेले रहता है और अकेले ही खाता है। उपन्यास में अकेले खाना बनाने और अकेले खाने की प्रक्रिया को अत्यंत शांत और व्यवस्थित तरीके से वर्णित किया गया है, जो मुझे अपने खाना बनाने के बाद की अव्यवस्थित रसोई और खाने के बाद छोटे-पीले दाग़ों वाले फोल्डेबल टेबल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मेरे भीतर ख़्वाहिश जगती थी कि मुझमें खाना बनाने की टैंगो जैसी क्षमता हो, जो कि शांति से भरपूर हो, साथ ही, मन की तीमारदारी भी करती हो, पर उसके साथ ही अहसास होता कि मैं शायद ही कभी इतनी शांति के साथ खाना बनाती होऊँ। हमारे खाने में कई मसाले होते हैं, ख़ासकर हल्दी जिसके कारण बर्तन पर से, और खाने के संपर्क में आने वाली हर जगह से, पीले या हल्के भूरे रंग के दाग़ों को रोक पाना असंभव-सा हो जाता है। अगर मेरे पास एक सुसज्जित, सुव्यवस्थित रसोई होती, तो एक अकेले व्यक्ति के लिए खाना बनाना यक़ीनन मुझे पसंद आता, पर वस्तुत: यह एक ऐसी विलासिता है, जिसकी कल्पना किराए के एक छोटे-से फ्लैट वाले अस्थाई घर में करना मुश्किल है। जब छुट्टियों या वीकेंड में मैं कोलकाता में अपने घर लौटती, तब मुझे यह काम भी पसंद आने लगता। मैंने फिल्मों में देखा है कि महिलाऍं किस तरह आलीशान रसोई में वाइन पीते हुए, संगीत सुनते हुए और नृत्य करते हुए खाना बनाती हैं। मैंने भी यही कोशिश की, लेकिन संगीत और नाच में मेरा ध्यान भटक गया और मेरे प्याज़ जल गए। जब दूसरों के लिए खाना बनाने का मौक़ा आता है, तो मुझे ख़ासतौर पर बेचैनी होती थी। भट्टी की तरह तपते दिनों में अपने लिए खाना बनाने में मुझे झुंझलाहट होती है, बेसब्री और कभी-कभी निराशा होती है, जबकि दूसरों के लिए खाना बनाने में बेचैनी। अब, कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि क्या सच में मुझे खाना बनाना पसंद है या मैं मात्र इसे पसंद करने का स्वांग करती हूँ क्योंकि मैं पाक-कला से प्रभावित हूँ। जैसे अकेले खाने के प्रति मेरे भीतर मिली-जुली भावनाऍं हैं, उसी तरह अकेले के लिए खाना बनाने के प्रति भी; प्रेम और घृणा से भरा हुआ एक ऐसा रिश्ता, जो बड़े संतुलित तरीक़े से अधर में लटका हुआ है।

मुझे याद नहीं कि अकेले खाने की प्रक्रिया को मैंने कब से रोमांटिक समझना शुरू किया। शायद तब, जब शहर में दो कार्यस्थलों के बीच मुझे समय मिलता था और मैं सुबह की क्लास के बाद नाश्ता या दोपहर के काम के बाद निकट स्थित किसी जगह पर लंच करती थी। मुझे तब भी अपनी विशिष्ट स्थिति का अहसास था : मैं तब भी भातेर-होटल (सड़क के किनारे स्थित सस्ते ढाबे, जो ज़्यादातर दोपहर का खाना परोसते हैं) में बैठकर खाना नहीं खा सकती थी, जहॉं ज़्यादातर ऑफिस-पाड़ा के लोग या साधारण मज़दूर वर्ग के लोग खाना खाया करते थे। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी वहॉं औरतों को अकेले खाना खाते देखा हो। हालॉंकि, पुरुष अक्सर अकेले आते थे, किसी ज़रूरी काम को निपटाने की तरह खाना खाते थे और फिर काम पर लौट जाते थे। जब मेरे पति ने काम करना शुरू किया, तब वह भी यही करते थे, 40 रुपए में भरपेट खाना खाते, जिसमें चटनी होती और एक मिठाई भी। यद्यपि, मेरी किसी महिला मित्र ने कभी ऐसी जगह पर खाना खाने का ज़िक्र नहीं किया। वे या तो ऑफिस की कैंटीन में लंच करतीं या किसी बेहतरीन रेस्तरां में। मैंने यह महसूस किया है कि एक महिला के लिए अकेले खाना खाना एक ख़ास वर्ग और उन जगहों तक सीमित है, जहॉं मेरे जैसी महिलाऍं कथित तौर पर सुरक्षित महसूस करती हैं और जिन्हें महसूस होता है कि बाहर अकेले खाना खाकर उन्होंने कोई बड़ा क्रांतिकारी काम किया है। इससे, एक तरफ़ मुझे ‘मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ’ के अंतिम दृश्य की याद आती है, जिसमें नायिका आईने के सामने बैठकर खाना खाती है और ख़ुद को देखकर मुस्कराती है, जो कि स्वयं से प्रेम करने का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ़, इससे मुझे हमारी घरेलू सहायिका मंजू पिशी की याद आ जाती है, जो हमारी टेबल साफ़ करने के बाद फ़र्श पर एक अंधेरे कोने में बैठकर अकेले खाना खाती थी। मैं अब सोचती हूँ, क्या हमारे घर में खाना खाते हुए वह सुरक्षित अनुभव करती थी या असहज!

भले खाना बनाने के साथ न हो, लेकिन खाने के साथ, कम से कम, हर किसी का एक जटिल रिश्ता ज़रूर होता है। ‘द अटलांटिक’ में प्रकाशित एक लेख में, लेखक ‘उदास भोजन’ और ‘एकाकी भोजन’ के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं : ‘उदास भोजन’ यानी वह भोजन, जिसे करते समय व्यक्ति भावनात्मक रूप से व्यथित हो, परेशान हो और दूसरों के संग-साथ की कमी को महसूस कर रहा हो, जबकि दूसरी तरफ़, ‘एकाकी भोजन’ यानी वह भोजन, जिसे व्यक्ति खु़शी-खु़शी अकेले खाता हो, अपने खु़द के संग-साथ का आनंद उठाता हो।

बर्तन धोने के बाद जब मैं उन्हें क़रीने से रखती हूँ, तो सोचती हूँ, आज डिनर में जो मैंने चिकन और सब्जियों वाली दलिया खिचड़ी और कूलेर अचार (बेर का अचार) खाया है, उसे ‘उदास भोजन’ की श्रेणी में रखा जाए या फिर ‘एकाकी भोजन’ की। मैं मानती हूँ कि निश्चित ही यह ‘आसान भोजन’ था और ‘आसान’ शब्द मेरे मन में उच्शृंखलता की छवियॉं जगाता है। (क्या उच्शृंखलता ‘आसान’ भोजन का श्रेष्ठ उदाहरण है?) मैं ‘सहजपाक’ (खाना बनाने की आसान प्रक्रिया ) करती हूँ और ‘सहज पाठ’ (पढ़ने की आसान प्रक्रिया; यह टैगोर द्वारा लिखित बच्चों की एक किताब का शीर्षक भी है) तक जाती हूँ और ऐसा करके ‘सहजीय भोजन’ तक पहुँचती हूं, जोकि ‘सहजीय कीर्तन’ से अलग है। और तब मैं खु़द से पूछती हूँ कि यदि तुम ज़्यादातर समय एक ही बर्तन में बन जाने वाला, सुविधाजनक भोजन बनाती हो, जो काम के दौरान या अकेले बैठकर रसीले थ्रिलर्स देखते हुए, तुम्हारी भूख और स्वाद को कुछ हद तक शांत कर सके, तो क्या तुम खु़द को एक अच्छा रसोइया कह सकती हो? इस स्थिति का उत्सव मनाने के लिए मेरी खु़द की संगत तब तक पर्याप्त नहीं होती, जब तक कि मैं किसी शानदार कैफ़े या रेस्तरां में ना होऊँ, अपने लैपटॉप पर काम कर रही होऊँ या कोई किताब पढ़ रही होऊँ, जहॉं दूसरी टेबल पर अजनबी बैठकर खाना खा रहे हों या जब तक, कम से कम किसी हिल स्टेशन पर दूर से दिख रहे किसी खू़बसूरत पहाड़ का नज़ारा सामने न हो। अकेलेपन की स्थिति को भूलने के लिए किसी बाहरी उत्तेजना की आवश्यकता होती है। मैंने ख़ामोशी में बैठकर खाना खाने की क्षमता खो दी है, या शायद वह मुझ में कभी थी ही नहीं। या तो शब्दों का शोर है या फिर चलती-फिरती तस्वीरों का शोर। तो क्या मैं वाक़ई कभी ‘एक-आहारी’ थी भी?

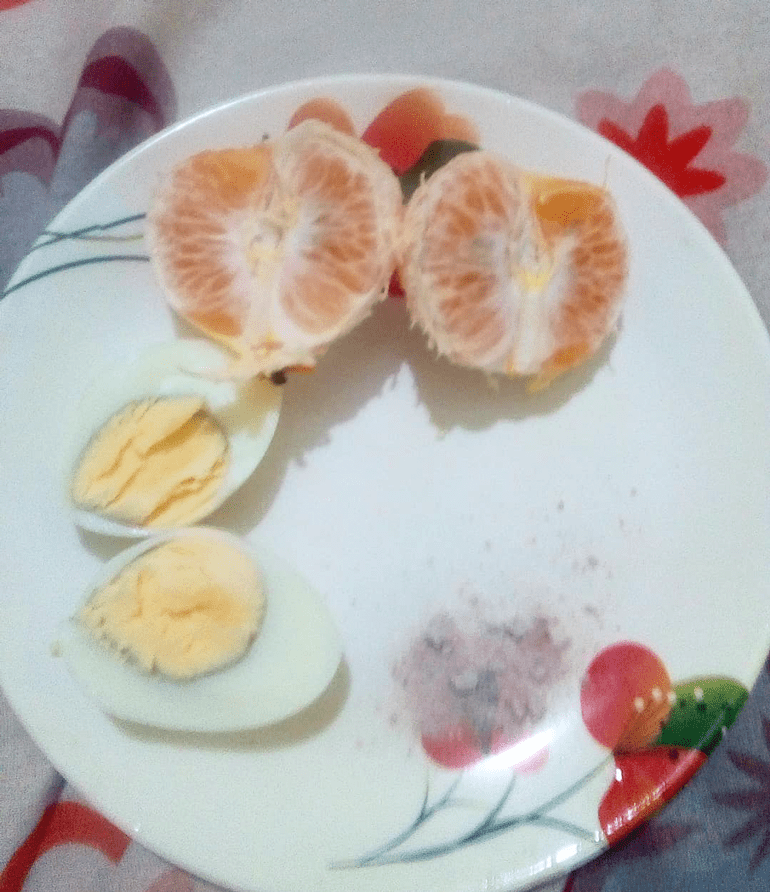

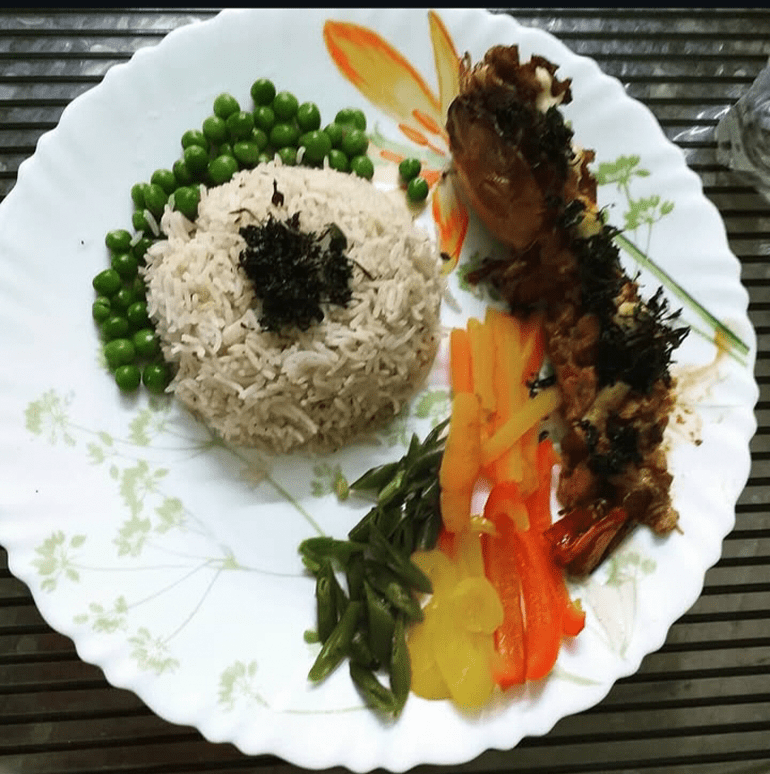

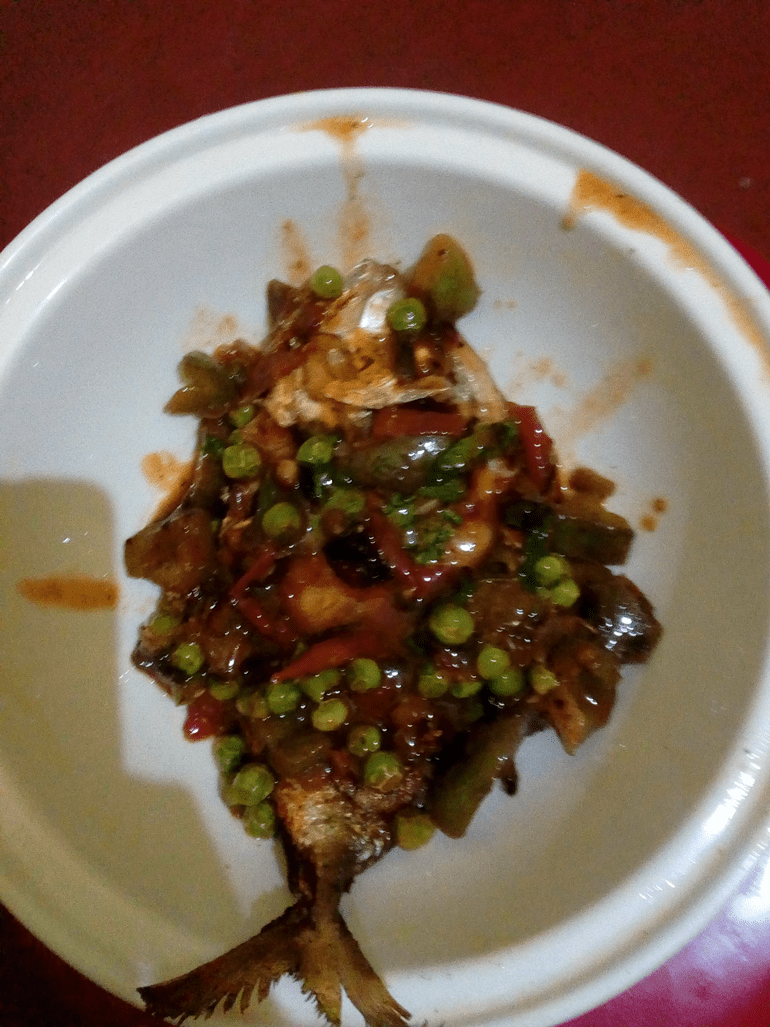

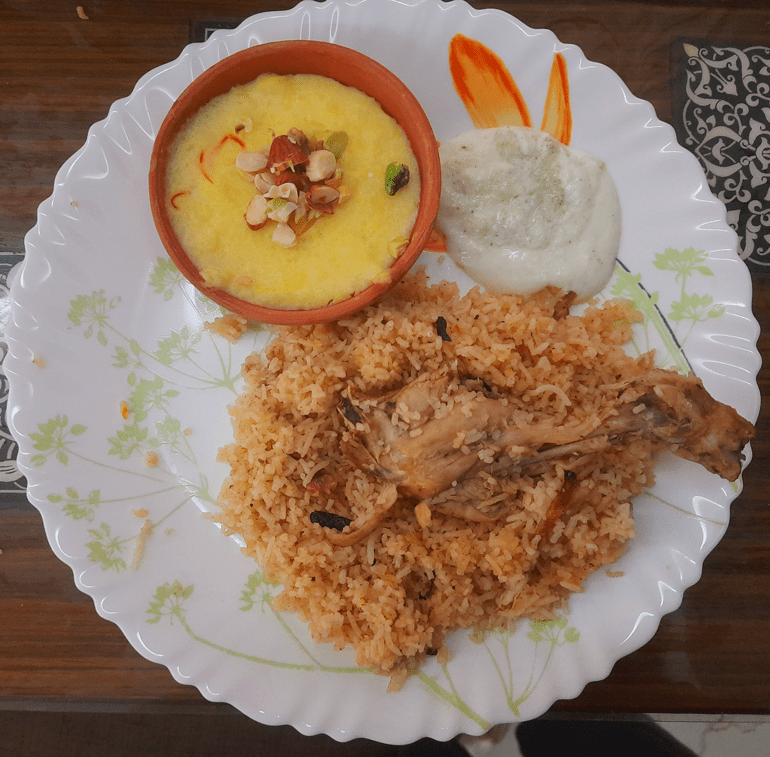

*तस्वीरें – हिया चटर्जी